Hoy realizaremos una entrada a la Bioestadística.

¿Qué es la Bioestadística?: Es la ciencia que aplica el análisis estadístico a los problemas y a los objetos de estudio de la biología.

La estadística es el conjunto de procedimientos y técnicas empleadas para recolectar, organizar y analizar datos, los cuales sirven de base para tomar decisiones en las situaciones de incertidumbre que plantean las ciencias sociales o naturales.

Podemos decir que se trata de la ciencia que estudia la variabilidad.

Las diferentes variables a estudiar, pueden tener distintas naturaleza y diferentes métodos de medición. Pongamos un ejemplo:

La presencia del dolor se puede mediar como si o no, sin embargo la glucemia basal se tendrá que medir por mg de glucosa por dl de sangre, con valores que pueden ir de 0 a 1000 mg/dl,

Como compramos son variables de diferentes naturaleza.

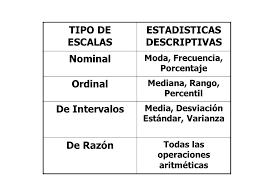

Para medir variables se utilizan diferentes escalas.

TIPOS DE ESCALAS.

ESCALA NOMINAL

Se trata, con variables numéricas cuyos valores representan una categoría o identifica un grupo de pertenencia. Este tipo de variables sólo nos permite establecer relaciones de igualdad/desigualdad entre los elementos de la variable.

La asignación de los valores se realiza en forma aleatoria por lo que NO cuenta con un orden lógico.

Por ejemplo:

Género:

- Femenino.

- Masculino.

Estado Civil:

- Soltero.

- Casado.

- Divorciado.

- Viudo.

ESCALA ORDINAL

Se trata, con variables numéricas cuyos valores representan una categoría o identifican un grupo de pertenencia contando con un orden lógico. Este tipo de variables nos permite establecer relaciones de igualdad/desigualdad y a su vez, podemos identificar si una categoría es mayor o menos que otra.

Ejemplo:

Nivel de instrucción:

- Preescolar.

- Bachillerato.

- Superior.

Escala de opinión:

- Me gusta.

- No me gusta.

- Tal vez.

- No opino.

ESCALA DE INTERVALO

Se trata, con variables numéricas cuyos valores representan magnitudes y la distancia entre los números de su escala es igual. Con este tipo de variables podemos realizar comparaciones de igualdad/desigualdad, establecer un orden dentro de sus valores y medir la distancia existente entre cada valor de escala. Las variables de intervalo carecen de un cero absoluto, por lo que operaciones como la multiplicación y la división no son realizables.

Por ejemplo:

Temperatura de una ciudad expresada en:

- Grados Cº.

- Grafos Fº.

La altura de una ciudad, usando como referencia:

- Altitud sobre el nivel del mar.

ESCALA DE RAZÓN

Las variables de razón poseen las mismas características de las variables de intervalo, con la diferencia que cuentan con un cero absoluto, es decir, el valor cero (0) representa la ausencia total de medida, por lo que se puede realizar cualquier operación aritmética (suma, resta, multiplicación, división) y lógica (comparación y ordenamiento).

Este tipo de variables permiten el nivel más alto de medición. Las variables altura, peso, distancia o el salario.

Por ejemplo:

- Peso.

- Edad.

- Estatura.

- Ingreso familiar.

- Tiempo de realizar una tarea.

TIPOS DE VARIABLES.

VARIABLE CUALITATIVA

Las variables cualitativas son aquellas que se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Podemos distinguir dos tipos:

- Variable cualitativa nominal: presenta modalidades no numéricas, que no admiten un criterio de orden. Por ejemplo: El estado civil, con las siguientes modalidades: soltero, casado, separado, divorciado y viudo. Dentro de ella encontramos dos:

Dicotómicas: porque tiene dos niveles o categorías. Todo lo que se responda con si o no es dicotómico. Por ejemplo: ¿está usted enfermo?

Policotómicas: Más de dos categorías.

- Variable cualitativas ordinal: presenta modalidades no numéricas, en las que existen un orden. Por ejemplo: La nota de un examen.

Las categorías deben construirse con dos criterios: Exhaustividad (que todos los sujetos puedan ser clasificado en algún punto de la escala y exclusividad (solo pueden estar incluidos en una categoría).

VARIABLE CUANTITATIVAS

Las variables cuantitativas es la que se expresa mediante un número, por tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ella. Podemos distinguir dos tipos:

- Variable cuantitativas discreta: es aquella que toma valores aislados, es decir no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Por ejemplo: El número de hermanos de 5 amigos: 2, 1, 0, 1, 3.

- Variable cuantitativa continuas: es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. Por ejemplo: La altura de los 5 amigos: 1'73, 1'77, 1'82, 1'60, 1'96.

Una variable discreta no podemos convertirla en una continua, pero al revés sí.

VARIABLES: REPRESENTACIÓN DE DATOS.

TABLAS DE FRECUENCIA

Son la imagen de los datos que muestran frecuencias en columnas las categorías de las variables en las filas.

Representan información repetitiva de forma visible y comprensible.

A continuación adjuntaremos un vídeo, donde podremos entender fácilmente, de que manera construir dichas tablas de frecuencias:

VARIABLES CONTINUAS: REPRESENTACIÓN DE DATOS.

Los datos pueden tener tantos decimales como se desee y que entre cada dos de ellos siempre puede haber otro, se llaman continuos. Al poder estar muy cerca unos de otros, no se pueden estudiar de uno en uno y se agrupan en intervalos.

Los datos se agrupan como hemos dicho en intervalos.

A continuación explicaremos como realizarlo:

La primera operación que hay que aprender es la de agrupar los datos.

Ejemplo: En un centro de salud se pretende realizar un estudio sobre cifras de la tensión arterial diastólica en un grupo de 30 pacientes que acude a consulta de enfermería en los programas de atención al paciente cardiovascular. Los enfermeros del programa midieron la tensión arterial diastólica de los 30 pacientes obteniendo las siguientes cifras en mm de mercurio:

45 45 45 60 60 60

65 71 74 78 80 80

80 85 85 87 87 87

87 87 87 95 95 95

95 100 100 106 109 120

En primer lugar calculamos el recorrido: (Re). Se calcula restando el valor más alto de los datos (Xn ) que nos aporta la tabla y el valor más bajo (X1)

Re = Xn – X1Donde Xn = 120 y X1 = 45. Por lo que Re = 120 - 45 = 75.

En segundo lugar, calculamos el nº intervalo: cuando no se nos dice nada del número de intervalos, se obtienen calculando la raíz cuadrada del nº de datos observado.

N = 30; La raíz cuadrada de 30 = 5'47. Por lo tanto utilizaremos 5 intervalos.Por último calcularemos la amplitud, que se calcula dividiendo el recorrido entre el nº de intervalos, por lo tanto:

75 / 5 = 15.Una vez que hemos determinados recorrido (rango), nº de intervalo y la amplitud, podemos pasar a elaborar la tabla de frecuencia, con la información que se proporciono en el anterior apartado de esta entrada:

*También es fundamental determinar la marca de clase (mc) = diferencia intervalo / 2. Pogamos un ejemplo:

Cojamos el primer intervalo ( [45-60) ), por lo que 45 + 60 / 2 = 52'5, como podemos observar en la tabla.

¿Cómo hemos calculado en este caso la frecuencia relativa (hi)?:

Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre N. Pongamos un ejemplo:

Cojamos el intervalo primero ( [45-60) ), la frecuencia absoluta (Fi) es 3 y N es 30, por lo tanto la frecuencia relativa (hi) es 3 / 30 = 0'1, como podemos observar en la tabla.

REPRESENTACIÓN GRÁFICAS.

Los gráficos son medios popularizados y a menudo lo más conveniente para presentar datos, se emplean para tener una representación visual de la totalidad de la información. Los gráficos estadísticos presenta los datos en forma de dibujo de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlo con otros.

Explicaremos dos tipos de gráficos estadísticos:

- Diagrama de barras.

- Histograma.

DIAGRAMA DE BARRAS:

HISTOGRAMA:

La única diferencia que existe con el anterior es que se utiliza para variables continuas.

GRÁFICOS DE TRONCO Y HOJAS

Es una forma de expresar variables cuantitativas, continuas particularmente.

GRÁFICOS DE SECTORES

Se utilizan para trabajar con variables cualitativas. Para variables con pocas categorías como por ejemplo las dicotómicas.

GRÁFICOS PARA DATOS BIDIMENSIONALES

Se utilizan para variables cuantitativas.

GRÁFICOS PARA DATOS MULTIDIMENSIONALES. DIAGRMAS DE ESTRELLAS.

!MUCHAS GRACIAS!

ESPERO QUE LE SEA DE UTILIDAD